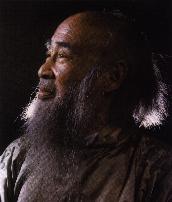

張大千評傳

張大千一生致於畫,風格多變,畫藝揚聲國際,是當代知名度最高的中國藝術家。早年專注於傳統筆墨,於石濤用力尤深,其作足亂真。赴敦煌臨摹壁畫後,得窺唐宋精華,畫風為之一變成立一己風格。張氏所作山水花卉,氣韻高雅,將傳統精華熔合一家,盡為己用。晚年畫風再變,好用青綠及水墨作大潑墨,淋漓盡致,氣韻蒼莽不羈。

張大千一生致於畫,風格多變,畫藝揚聲國際,是當代知名度最高的中國藝術家。早年專注於傳統筆墨,於石濤用力尤深,其作足亂真。赴敦煌臨摹壁畫後,得窺唐宋精華,畫風為之一變成立一己風格。張氏所作山水花卉,氣韻高雅,將傳統精華熔合一家,盡為己用。晚年畫風再變,好用青綠及水墨作大潑墨,淋漓盡致,氣韻蒼莽不羈。

大師1899年﹝民國前13年﹞出生。父諱懷忠,母曾氏諱友貞,是一個詩禮傳家的舊家庭。兄弟十人,他排行第八,從小就愛繪畫。母親是當時知名的女畫家,二哥也是畫虎專家。因此,藝術環境加上藝術天賦,十二歲的大千居士就是善於花鳥山水著稱的小畫家了。

他的老師是曾農髯和李梅庵兩位先生。農髯先生從一些顯象,認為居士是黑猿轉世的,因此替他起名曰爰,字季爰﹝爰即古文猿﹞。這好像是神話,他自己似乎默認了,所以特別喜歡養猿,在他巴西的故居─摩詰山園中就養了十幾隻之多。

大師的藝術創作有復古﹝摹擬﹞也有創新﹝潑墨﹞,摹擬是為了練習基本功夫,潑墨則是為了融合中西畫法。其實西洋的抽象畫法源自於中國的水墨與寫意,大師潑墨則求取真實與美感之間的自然平衡;在像與不像之間得到超物的天趣,達到「畫中有詩,詩中有畫」的境界。為了觀賞和臨摹古人的傑作,凡是心愛的名著,有傾家蕩產求得的決心,再加上過人的記憶力,培養其終身對古書畫的鑑賞力,並且成為往後創作無限靈感的泉源。

大師創作題材無所不包,極為廣泛,這與他見聞廣博有關:「讀萬卷書,行萬里路」,名山大川熟於心中,胸中有了丘壑,下筆自然有所依據。而且大師不拘泥於單一畫法,能夠付予任何題材的畫作新意。1914年,他不遠千里去西北荒漠戈壁,住在敦煌石窯中兩年七個月之久。對於北朝,隋唐,五代,兩宋時期的作品徹底領悟,畫風為之一變,尤其人物仕女畫法。他臨摹了數百幅作品回來,引起國內外對敦煌藝術的重視。為了探究敦煌藝術與印度文化的關聯性,他不辭艱辛跋涉,在印度阿監達住了三個月,斷定敦煌藝術完全是我國傳統的畫法。這種事實求是的精神、毅力是造就大師在藝術領域崇高地位的原動力。

大師創作題材無所不包,極為廣泛,這與他見聞廣博有關:「讀萬卷書,行萬里路」,名山大川熟於心中,胸中有了丘壑,下筆自然有所依據。而且大師不拘泥於單一畫法,能夠付予任何題材的畫作新意。1914年,他不遠千里去西北荒漠戈壁,住在敦煌石窯中兩年七個月之久。對於北朝,隋唐,五代,兩宋時期的作品徹底領悟,畫風為之一變,尤其人物仕女畫法。他臨摹了數百幅作品回來,引起國內外對敦煌藝術的重視。為了探究敦煌藝術與印度文化的關聯性,他不辭艱辛跋涉,在印度阿監達住了三個月,斷定敦煌藝術完全是我國傳統的畫法。這種事實求是的精神、毅力是造就大師在藝術領域崇高地位的原動力。

值得注意的是,即使在追求中國傳統繪畫精神表現的企圖下,張大千依然不斷地在生活中汲取新知,勇於嘗試,表現出有彈性的治藝態度。他吸取西方抽象畫派的表現技法,也在一九七○年代旅美期間嘗試西方石版畫的製作,這些都顯示出站在傳統中國本位上的張大千從末放棄或拒絕與他所身處的現代世界溝通;這是文化創新進步的基礎,也是大千先生之所以成為一代大師的絕對因素。

張氏在中國美術史上有幾點重要的特殊意義:

一、他將歷代各家各派上千年的畫風技法兼容並蓄,均加以統合整理,集古今書

畫之大成,代表了一個時代的見證與終結。

二、由於通過敦煌的洗鍊,他重新掌握住中國畫在宋元以後逐漸失去的色彩生命;這種精麗穠豔的風格,使他將繪畫藝術中的裝飾性效果,推展至前人未見

之極限。

三、他的畫風兼容院派青綠穠豔與文人水墨秀潤兩種表現特質,在元明清以來

職業畫家與文人畫派間的畫風調和上,做到了前人所未達之境地。

四、他承繼傳統繪畫生命,感應時代吸收新息,賦予傳統新的活力,開拓了潑墨潑彩的時代個人風格,創中國山水畫之新紀元。

弄通張大千也就弄懂中國繪畫史

台大教授 傅申

台大藝術史研究所教授傅申談到張大千在藝術上的成就時說道,張大千前半生投注心力在古畫的研習,後期則在西方思潮影響的大環境上,發展出了獨特的潑彩技法。傅申說:「可以說,張大千從前半生最保守,走到後半生的最前衛。至今的水墨畫家仍未有人走得比他更前頭的。」

既是學者也從事創作的傅申表示,張大千對自己的影響相當大。他說自己在年輕的時候,曾向渡海三家中的兩家溥心畬、黃君璧學過畫。但是,自己最偏愛的,卻是另一家的張大千。傅申比較,溥心畬畫風雅秀,可說他的風格完金自古畫走出的,由於溥心畬特殊的背景,他畫中的氣質根本難以模仿。黃君璧的繪畫主要自寫生出發,但是後來發展上逐漸地定型,變化不多。張大千的作品,既有古畫的深厚基礎,又因他的閱歷豐富,風格變化多,後來更發展自己獨特的潑彩。

一心想和古人競爭,古畫精品天天相見

傅申說,自己與張大千的私人接觸並不多,對張大千的了解主要還是經過學術上研究的關係。他們曾見過四次面。第一次是一九六二年,當時台灣藝術界曾為歡迎張大千舉辦的一次藝術界的大會。傅申說,他感到張大千在人群中就是焦點,雖然個兒不高,但說話中氣十足,並有一股吸引人的風度。之後,由於傅申進入故宮工作,故宮一九七○年舉辦古代書畫研討會,邀請張大千參加,因此也有與張大千討論古畫的機會。

傅申說:「自己真正研究張大千後,更加佩服張大千。」他說,

一個好的藝術家,必擁有很高的天份,天份這事是別人怎樣也學不來的。張大千除了過人的天份外,更難得的是他非常用功。張大千

一生的目的非常早就確立,就是要當偉大的藝術家,「而他為了當藝術家,在別人見到的風光下,付出的代價比任何人都多」。

張大千研究古畫,付出了不少代價收藏,從來沒有任何藝術家像他一樣,手中收藏了上百件古畫精品。他將這些精采古畫掛在家中,生活在其中,以古畫為師天天學習。張大千在六十多歲時曾說,自己以前花了許多時間心力,一心想與古人競爭,深怕自己進不去那個世界。如今,要花許多功夫出來。傅申說,張大千後來的確發展出他獨特的潑彩,的確自古畫中走了出來。但是,由於張大千有深厚的古畫底子,所以後來儘管有人模仿他的潑彩畫法,就是味道差了一點。

深諳困境創作必要,頻頻遷移突破自己

另外,儘管張大千交遊廣闊,但在他風光的表面下,他非常明白這些俗事勢必影響創作,所以他常選擇離開,到沒人干擾他的地方長期創作,隔一段時間有了創作上的表現,再回到人群的包圍中。例如,抗戰時期多數文人藝術家集中在重慶,但張大千跑到成都郊外交通不便的青城山,租間廂房躲在那裡創作。後來因時勢的關係,張大千也曾跑到印度海拔兩千五百公尺的大吉嶺創作。張大千進入敦煌臨摹古畫,在地利不便處舉家在那裡生活,發展出自己的藝術新階段。為了應付敦煌的全家生活費用,張大千出售了不少古畫,別人覺得心疼,張大千卻必然認為自己在藝術上發展新風格,比什麼都珍貴。而張大千遷居巴西、阿根廷、美國等種種經歷,也可以這個角度視之。而這也見到張大千「有一種將困境化為創作有利因素的特質」。

張大千生前常說:「七分人事三分天。」足見張大千認為要成功的畫,努力的比例高於天份。過去有人讚他是天才,張大千聽了反而生氣,覺得人家這麼說是只見他天份,卻忽略了他的努力。

累積了多年教學的經驗,傅申說,由於張大千對於古畫的精研,他的畫可說是「畫中有畫、畫中有畫史」。這好比寫文章,有人用的是一目了然的白話文,有人寫文章則習慣引用典故。張大千好比是後者,不懂典故有些趣味則少了些。研究他的畫,發現其中的古人典故,發生了興趣,便進而去研究典故。「弄通了張大千的畫,也就弄懂了中國繪盡史的大半部。」傅申說:「所以對中國繪畫有興趣的人,研究張大千開始是相當不錯的切入。」

入古出古、引西潤中

台大教授 傅申

中國畫發展到十九、二十世紀交替之際,畫史上的大家,如吳昌碩、齊白石、黃賓虹等,都是傳統派的大家。純屬二十世紀的溥心番、潘天壽、吳湖帆、于非庵等,也都是入古較深的傳統派畫家,傅抱石、李可染則為較具個性主義的傳統派。而非傳統派的藝術家當中,徐悲鴻是較為保守的「中西融合」型,林風眠則傾向於「西體中用」一路。而張大千在他同輩藝術家之中,相當特殊之處,是他一人分別屬於兩種對立的類型。

大千先生與古人奮戰一直到他五、六十歲,走的是最傳統的路子,甚至比上述傳統派諸家更為傳統,是一位傳統派的全能畫家;到了六十多歲時,大千先生受到西方抽象表現主義的觸發,擷取了中國畫論中的精華,脫胎於中國的古法,發展出潑墨潑彩的創新畫風,不但遠甚於他的同輩,甚至比他年輕一輩更具前衛性的新風格,顯示他又是「引西潤中」的非傳統派畫家。

張大千前半生,對中國傳統繪畫的鍛鍊與修養既深且博,實為中國畫史中罕見。因為他是美術史家式的畫家,他從民初清末,上溯清、明,而元、而宗,歷五代而隋唐,直至北魏。他雖然仿古逼真,畫傳統風格時無一筆無來歷,但是他又能輔以遊歷、寫生和生活體驗,以自己的清新面目來展現。

張大千的審美觀「恢宏有容」,他的筆墨技法「多能兼擅」,因此,不論是山水、人物或花鳥,從宮廷的精工雕琢,到富麗飾的民間宗教壁畫、到土大夫或隱逸畫家的逸筆草草,他都能兼得中國繪畫中的三大傳統:文人士大夫、宮廷畫師、民間匠師的風格及技能於一身。特別是大千先生將埋藏千年的大眾藝術敦煌壁畫,融合在他的審美趣味中,因而產生了富有朝氣和生命力的造型與色彩,比傳統的文人畫或宮廷畫更容易獲得廣大群眾的共鳴,連到了空前高層次的「雅俗共賞」,這一點也造就了張大千歷久不衰的聲名和市場。

大千先生在他出國之前,已經精熟傳統中國畫,而且自成一家,由於時代的關係,使他將一生中的黃金時段,從五十二歲到七十七歲,長期居住生活於西方世界,其時所接觸到的正是抽象表現主義的盛期。因此大千晚年的變法,得益於他與西方世界長年的實質接觸,是他同輩畫人中所未有際遇,成就了張大千最為先進的潑墨潑彩風格,而且還能與六○年代直至九○年代畫壇層出不窮的前衛畫風相頡頏。

但是,張大千所創造的是中國本位的潑墨撥彩,並不等同於西方的抽象表現主義。誠如大千先生自己所言:「一個人若能將西畫的長處融化到中國畫裡來,要看起來完全是中國畫的神韻,不留絲毫西畫的外觀。」﹝謝家孝《張大千的世界》,二四三至二四四頁﹞,「他絕對沒有一般崇洋畫家的自卑感,即使他居住在西方超過四分之一世紀,仍然以中國的傳統為榮。」

所以,大千的畫風,實身兼前半期極端傳統和晚期的最先進兩種極端的藝術表現,這也是中國畫史上前所未有的先例。這種幾乎是不可能、不調和的兩極型的結合,就大千一生藝事的發展而言,卻又是水到渠成,絲毫不覺衝突或勉強的。